物理/8章の付録

提供: Internet Web School

(→実数の累乗(自然数乗)) |

(→実数の累乗(自然数乗)) |

||

| 135 行: | 135 行: | ||

1)$f_{a}; (\bf{N} \ni) \alpha \to a^{\alpha} \bigl(\in \bf{R}^{+}\triangleq (0,\infty)\bigr)$<br/> | 1)$f_{a}; (\bf{N} \ni) \alpha \to a^{\alpha} \bigl(\in \bf{R}^{+}\triangleq (0,\infty)\bigr)$<br/> | ||

これは、指数を変数とする関数なので、'''指数関数'''という。<br/> | これは、指数を変数とする関数なので、'''指数関数'''という。<br/> | ||

| - | 2)$g_{\alpha}; (\bf{R}^{+}\ni) a \to a^ | + | 2)$g_{\alpha}; (\bf{R}^{+}\ni) a \to a^{\alpha} (\in \bf{R}^{+})$<br/> |

これは、$\alpha$次の単項関数である。<br/> | これは、$\alpha$次の単項関数である。<br/> | ||

| - | + | 命題 指数関数の性質<br/> | |

| - | 1)<br/> | + | 指数関数$f_{a}(\alpha )=a^{\alpha} \quad (\alpha \in \bf{N}$ は次の性質を持つ。<br/> |

| - | 2)<br/> | + | 1)$0 \lt a \lt 1$のとき、$\bf{N}$から$\bf{R}^{+}$への狭義単調減少の連続関数で、$\lim_{\alpha \to \infty ,\alpha \in \bf{N} } a^{\alpha} = 0$<br/> |

| + | 2)$1 \lt a$のとき、$\bf{N}$から$\bf{R}^{+}$への狭義単調増加の連続関数 | ||

| + | で、<br/> | ||

| + | $\lim_{\alpha \to \infty ,\alpha \in \bf{N} } a^{\alpha} = \infty$<br/><br/> | ||

| + | 命題 $n$次の単項関数の性質<br/> | ||

| + | $\alpha= n \in \bf{N}$ とする。<br/> | ||

| + | $n$次の単項関数$g_{n}(a)=a^{n} \quad (a \in \bf{R}^{+})$ は<br/> | ||

| + | $\bf{R}^{+}$から$\bf{R}^{+}$への狭義単調増加の連続関数で、<br/> | ||

| + | $\lim_{a\to 0,a \in \bf{R}^{+} } a^{n} = 0$<br/> | ||

| + | $\lim_{a\to \infty,a\in \bf{R}^{+} } a^{n} = \infty$<br/> | ||

| + | である。<br/><br/> | ||

==== 指数の整数への拡張 ==== | ==== 指数の整数への拡張 ==== | ||

2018年1月14日 (日) 16:17時点における版

目次 |

8章の付録

問の解答

問

$\lim_{n\to \infty}(1+\frac{1}{n})^n$ が存在し、2より大きく3以下であることを証明する。

(1)準備; 2項定理;を用いた展開

$a_n\triangleq (1+\frac{1}{n})^{n} \qquad (n は自然数)$ とおく。

すると、

$2 \leq a_1=1+\frac{1}{1}=2\quad \lt a_2=(1+\frac{1}{2})^{2} =2\frac{1}{4}$である。

以下に、数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ が単調増大で、有界(2より大、3より小)である事を示す。

するとテキストの定理により、この数列は2より大きく、3以下のある実数に収束することが分かる。

nが3以上の自然数の時は、$a_n$を2項定理を用いて展開すると

$a_n=(1+\frac{1}{n})^{n}=\sum_{m=0}^{n}{}_n\mathrm{C}_{m}1^{n-m}(\frac{1}{n})^m \qquad \qquad (1)$

ここで ${}_n\mathrm{C}_{m}$ は、n個のものからm個取り出す取り出し方の総数で、

mが1以上でn 以下の自然数の時は

${}_n\mathrm{C}_{m}=\frac{n!}{m!(n-m)!} \qquad \qquad (2)$

ここで、m が1以上の自然数の時は $ m!\triangleq 1\cdot 2\cdot 3 \cdots (m-1)\cdot m$

mが零の時は $\quad 0!\triangleq 1 $ と定義。

すると、

${}_n\mathrm{C}_{0}=\frac{n!}{0!n!}=1\qquad \qquad (3)$

$m \geq 1$のとき、${}_n\mathrm{C}_{m} =\frac{n!}{m!(n-m)!}=\frac{n\cdot (n-1)\cdot (n-2) \cdots \Bigl(n-(m-1)\Bigr) }{m!} \qquad (4)$

式(1)に式(2)を代入し,式(3)、(4)を利用して計算すると

$a_n = 1+\sum_{m=1}^{n}\frac{n(n-1)(n-2)\cdots \Bigl(n-(m-1)\Bigr)}{m!}1^{n-m}(\frac{1}{n})^m $

$=2+\sum_{m=2}^{n}\frac{1(1-\frac{1}{n})(1-\frac{2}{n})\cdots (1-\frac{m-1}{n})}{m!}\qquad \qquad (5)$

ここで、n より小さい全ての自然数 i に対して

$0 \lt 1-\frac{i}{n} \lt 1 $ なので、

$ 2 \lt a_n \lt 2+\sum_{m=2}^{n}\frac{1}{m!} \qquad \qquad \qquad (6)$

(2)すべての2以上の自然数 n に関して、

$ 2 \lt a_n \lt 3 \qquad \qquad \qquad (7)$

であることを示す。

式(6)から

$2\lt a_n$,

$a_n \lt 2+\sum_{m=2}^{n}\frac{1}{m!} \qquad \qquad (8)$

右辺の m は2以上の自然数なので、

$\frac{1}{m!} \leq \frac{1}{(m-1)m}=\frac{1}{m-1}-\frac{1}{m}$

である。故に、

$a_n \lt 2+\sum_{m=2}^{n}(\frac{1}{m-1}-\frac{1}{m})=2+(1-\frac{1}{n})=3-\frac{1}{n}\lt 3$

(3)数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ は単調増加

$n \geq 2$ の時、常に $a_n \lt a_{n+1}$ を示せばよい。

式(5)を利用すると(注参照)、

$a_{n+1}=2+\sum_{m=2}^{n+1}\frac{1(1-\frac{1}{n+1})(1-\frac{2}{n+1})\cdots (1-\frac{m-1}{n+1})}{m!}$

すると、

$a_{n+1} - a_n = \sum_{m=2}^{n+1}\frac{1(1-\frac{1}{n+1})(1-\frac{2}{n+1})\cdots (1-\frac{m-1}{n+1})}{m!} - \sum_{m=2}^{n}\frac{1(1-\frac{1}{n})(1-\frac{2}{n})\cdots (1-\frac{m-1}{n})}{m!} $

$\quad$ 右辺の第一項の和を2つに分けると、

$= \frac{1(1-\frac{1}{n+1})(1-\frac{2}{n+1})\cdots (1-\frac{n}{n+1})}{m!}$

$\quad + \sum_{m=2}^{n}\frac{1(1-\frac{1}{n+1})(1-\frac{2}{n+1})\cdots (1-\frac{m-1}{n+1})}{m!} - \sum_{m=2}^{n}\frac{1(1-\frac{1}{n})(1-\frac{2}{n})\cdots (1-\frac{m-1}{n})}{m!}$

$ = \frac{

1(1-\frac{1}{n+1})(1-\frac{2}{n+1})\cdots (1-\frac{n}{n+1})

}{m!}$

$\quad + \sum_{m=2}^{n}\frac{

1(1-\frac{1}{n+1})(1-\frac{2}{n+1})\cdots (1-\frac{m-1}{n+1})

-1(1-\frac{1}{n})(1-\frac{2}{n})\cdots (1-\frac{m-1}{n})}{m!}$

上の式で、全ての$i\in \{1,2,,,,n\}$に対して,$(1-\frac{i}{n+1})\gt 0$と$(1-\frac{i}{n+1})\gt (1-\frac{i}{n})$ なので、

$a_{n+1} - a_n \gt 0$

(注)式(3)のnに n+1 を代入すればよい。

ネイピア数 e について

定義;$e\triangleq \lim_{}(1+\frac{1}{n})^n$ をネイピア数と呼ぶ。

命題1

(1)$ 2 \lt e \leq 3$

(2)$e=\sum_{m=0}^{\infty}\frac{1}{m!} \qquad ただし、0!\triangleq 1,\quad m!\triangleq 1\cdot 2\cdot 3\cdots (m-1)\cdot m \qquad \qquad (9)$

三角関数の微分

準備

次の命題が、三角関数の微分を求めるうえで中心的役割を果たす。

命題2

$\lim_{\theta\to 0,\theta\neq 0}\frac{\sin \theta}{\theta}=1$

証明

まず、$\theta$ を正に保ちながら零に近づける場合を考える。

すると、$ 0 \lt \theta \lt \pi/2 $ と考えて良い。

点Oを中心にし、半径1の円を考え、円周上に一点Aをさだめる。

図のように、円周上の点Bを、線分OBが直線OAとなす角がx(ラジアン)となるようにとる。

図から$\triangle{OAB} \subset 扇形OAB \subset \triangle{OAP} $

$\quad$ ここで、点PはAを通り線分OAと垂直な直線と半直線OBの交点。

すると、

$\triangle{OAB}の面積 \lt 扇形OAB の面積 \lt \triangle{OAP}の面積$

ここで、$\triangle{OAB}の面積=\frac{1\cdot \sin{\theta}}{2},\quad 扇形OAB の面積=\pi\cdot 1^{2}\cdot \frac{\theta}{2\pi}\quad \triangle{OAP}の面積=\frac{1\cdot \tan{\theta}}{2}$なので、

$\frac{\sin{\theta}}{2} \lt \frac{\theta}{2}\lt \frac{\tan{\theta}}{2}=\frac{\sin{\theta}}{2\cos{\theta}}\qquad $各項を2倍すると、

$\sin{\theta}\lt \theta \lt \frac{\sin{\theta}}{\cos{\theta}}$

$\quad$ここで $\sin{\theta}\gt 0$ なので、これで上式の各項を割ると、

$1 \lt \frac{\theta}{\sin{\theta}} \lt \frac{1}{\cos{\theta}}$

$1 \gt \frac{\sin{\theta}}{\theta} \gt \cos{\theta}$

故に、極限の性質から

$1 \geq \lim_{\theta\to 0,\theta\neq 0}\frac{\sin \theta}{\theta} \geq \lim_{\theta\to 0,\theta\neq 0}\cos{\theta}=1$

これより、$\lim_{\theta\to 0,\theta\neq 0}\frac{\sin \theta}{\theta}=1$ が得られる。

定理1 三角関数の微分

(1)$\frac{d}{d\theta}\sin{\theta}=\cos{\theta}$

(2)$\frac{d}{d\theta}\cos{\theta}=-\sin{\theta}$

証明

(1); $\frac{d}{d\theta}\sin{\theta} \triangleq \lim_{h\to 0,h\neq 0}\frac{\sin (\theta+h)-\sin \theta}{h}$

ここで、

$\sin (\theta+h)-\sin \theta = \sin \bigl((\theta + \frac{h}{2})+\frac{h}{2}\bigr) - \sin \bigl((\theta + \frac{h}{2})-\frac{h}{2}\bigr)$

サイン関数の加法定理を適用すると

$=\sin (\theta + \frac{h}{2})\cos \frac{h}{2} + \cos (\theta + \frac{h}{2})\sin \frac{h}{2} - \Bigl( \sin (\theta + \frac{h}{2})\cos \frac{h}{2} - \cos (\theta + \frac{h}{2})\sin \frac{h}{2} \Bigr) = 2\cdot \cos (\theta + \frac{h}{2})\sin \frac{h}{2}$

故に、

$\frac{d}{d\theta}\sin{\theta} \triangleq \lim_{h\to 0,h\neq 0}\frac{\sin (\theta+h)-\sin \theta}{h} = \lim_{h\to 0,h\neq 0}\frac{2\cdot \cos (\theta + \frac{h}{2})\sin \frac{h}{2}}{h}=\lim_{h\to 0,h\neq 0}\cos (\theta + \frac{h}{2})\frac{\sin \frac{h}{2}}{h/2}$

$=\lim_{h\to 0,h\neq 0}\cos (\theta + \frac{h}{2})\lim_{h\to 0,h\neq 0}\frac{\sin \frac{h}{2}}{h/2}$

$\quad $ ここで、

$\quad \lim_{h\to 0,h\neq 0}\cos (\theta + \frac{h}{2}) = \cos \theta$

$\quad \lim_{h\to 0,h\neq 0}\frac{\sin \frac{h}{2}}{h/2} = 1 \quad (上の命題2より)$

$\quad $なので、

$=\cos \theta$

指数関数と対数関数

正の実数の累乗の拡張

実数の累乗(自然数乗)

$a$ を任意の実数、$n$ を2以上の自然数とする。

$a^1=a,\quad a^2=a\cdot a,\quad a^3=a^2\cdot a=a\cdot a\cdot a ,\quad \cdots \quad a^n=a^{n-1}\cdot a, \cdots$

を総称して、a の累乗と呼ぶ。

$a^n$ を$a $ の n 乗 、$n$ をその指数と呼ぶ。

この累乗が次のような計算規則を満たすことは、容易に証明できる。

命題3

$ a,b $ を任意の実数、$ m, n $ を任意の自然数とすると、

(1) $a^{m}a^{n} = a^{m+n} $

(2) $(a^{m})^n =a^{m n} $

(3) $(ab)^n = a^n b^n $

この節の目的は、累乗を自然数乗から、実数乗まで、この計算規則を満たすように拡張することである。

しかし、$a$ が負数だと指数が $\frac{1}{2}$ の時, $a^{\frac{1}{2}}= \sqrt{a}$ は実数にならないので、都合が悪い。

そこで、このような不都合が起こらないように $a$ を正に実数の限定して、

次の累乗に関する計算規則を満たすように指数を拡張していく。

累乗に関する計算規則

$ a, b $ を任意の正の実数、$\alpha,\quad \beta$を指数とすると、

(1) $a^{\alpha}a^{\beta} = a^{\alpha+\beta} \qquad \qquad \qquad (累乗規則1)$

(2) $(a^{\alpha})^\beta =a^{\alpha \beta} \qquad \qquad \qquad (累乗規則2)$

(3) $(ab)^\beta = a^\beta b^\beta \qquad \qquad \qquad (累乗規則3)$

この計算規則(3)から、$1^\beta \equiv 1$ であることが分かる。

何故ならば $b=1$の時、$(a・1)^\beta = a^\beta 1^\beta $ となり、 $a^\beta \neq 0$ であるから。

そこで今後は $a \neq 1$ の場合だけを考察する。

指数関数とn次関数

$a$ を正の実数とするとき、累乗$a^{\alpha}$ の

$\alpha$ を独立変数とするか、$a$ を独立変数にするかで、

次の2種の関数が定まる。

定義

$a$ を正の実数, $\alpha$を自然数とするとき、次の2つの関数を考える。

1)$f_{a}; (\bf{N} \ni) \alpha \to a^{\alpha} \bigl(\in \bf{R}^{+}\triangleq (0,\infty)\bigr)$

これは、指数を変数とする関数なので、指数関数という。

2)$g_{\alpha}; (\bf{R}^{+}\ni) a \to a^{\alpha} (\in \bf{R}^{+})$

これは、$\alpha$次の単項関数である。

命題 指数関数の性質

指数関数$f_{a}(\alpha )=a^{\alpha} \quad (\alpha \in \bf{N}$ は次の性質を持つ。

1)$0 \lt a \lt 1$のとき、$\bf{N}$から$\bf{R}^{+}$への狭義単調減少の連続関数で、$\lim_{\alpha \to \infty ,\alpha \in \bf{N} } a^{\alpha} = 0$

2)$1 \lt a$のとき、$\bf{N}$から$\bf{R}^{+}$への狭義単調増加の連続関数

で、

$\lim_{\alpha \to \infty ,\alpha \in \bf{N} } a^{\alpha} = \infty$

命題 $n$次の単項関数の性質

$\alpha= n \in \bf{N}$ とする。

$n$次の単項関数$g_{n}(a)=a^{n} \quad (a \in \bf{R}^{+})$ は

$\bf{R}^{+}$から$\bf{R}^{+}$への狭義単調増加の連続関数で、

$\lim_{a\to 0,a \in \bf{R}^{+} } a^{n} = 0$

$\lim_{a\to \infty,a\in \bf{R}^{+} } a^{n} = \infty$

である。

指数の整数への拡張

まず指数を、累乗に関する3つの規則が成り立つようにしながら、整数に拡張する。

累乗の定義から、

$a \neq 0,1$ の時は、任意の自然数m、nに対し、

$a^m \div a^n = a^{m-n} \qquad (m\gt n) \qquad \qquad (1)$

$\qquad \qquad = 1 \qquad (m = n)\qquad \qquad \qquad(2)$

$\qquad \qquad = \frac{1}{a^{n-m}} \qquad (m \lt n)\qquad \qquad (3)$

であることが分かる。

これを一つの式 $a^{m-n}$ で表わせるように、a の指数を取決めたい。

そのためには、指数が零の時、$a^0 \triangleq 1$、

指数 $m-n$ が負数の時 $a^{m-n} \triangleq \frac{1}{a^{n-m}}$

と定義すればよい。

言い換えると、$a (\neq 0,1) $ の指数nが 零と負の整数のとき、

$a^0 \triangleq 1, \qquad a^n \triangleq \frac{1}{a^{-n}} \qquad (n\lt 0)\qquad \qquad (4)$

と定義する。

すると、指数が整数の時、3つの累乗規則を満たすことは、容易に確かめられる。

指数の有理数への拡張

これ以降、有理数全体のなす集合を${\bf Rat}$とかく。

$ a (\neq 1)$ を任意の正の実数、 $\frac{m}{n}$ を任意の有理数のとき、

$ a $ の有理数乗 $a^{\frac{m}{n}}$ を、計算規則を満たすように定義しよう。

指数n を任意の自然数(正の整数)、 m を任意の整数と仮定してよい。

$\qquad $(注)nが負の時は$a^{\frac{m}{n}} = a^{\frac{-m}{-n}}$ なので、

$\qquad \quad -n,-m $を改めて$n,m$ と置けば良い。$\Box$

累乗規則(2)を満たすように定義するには、

$(a^{\frac{m}{n}})^{n} = (a^{\frac{m}{n}})^{\frac{n}{1}} = a^{m}$

でなければならない。

これは、$a^{\frac{m}{n}}$ が $a^{m}$ のn乗根であることを示す。

しかしnが偶数のときは、$-a^{\frac{m}{n}}$ も$a^{m}$ のn乗根となるので、

正のn乗根 のほうを、$a^{\frac{m}{n}}$ とかく。

定義 正の実数の有理数乗

$a$を正の実数とする。

$a^{\frac{m}{n}}$ とは、

$a^{m}$ の正のn乗根である。

すなわち、

$(a^{\frac{m}{n}})^{n} =a^{m} $を満たす正の実数である。

最初に、この定義できちんと正の実数が一つだけ決まることを証明しよう。

$a=1$のときは、n乗すると1になる正数は1だけなので

$1^{\frac{m}{n}}=1 $

であることが分かるので、$a \neq 1$ の場合を考える。

命題3

$a \neq 0,1$ を任意の正の実数、$ m$ を任意の整数,$n$を任意の自然数とする。

すると、n 乗すると $a^{m}$ になる正の実数 $ b $ (i.e. $\quad b^n = a^{m}$)が存在し、ただ一つに限る。

証明

(1) 存在性

$ f(x) \triangleq x^n $ という、零と正の実数の上で定義された、関数を考える。

この関数はxが増加するにつれて、連続的に、零から正の無限大に狭義に単調に増加(注参照)していく。

そこで、$B\triangleq \{x \in [0,\infty)\ |\ x^n \leq a^{m} \}$ という集合を考える。

この集合は、上に有界な区間になり、実数の連続性から上限(sup)$b$を持つ。

この時、$ b \in B, \quad b^n = a^{m}$ であることを示そう。

$b$ が集合$B (\in {\bf R})$の上限なので、任意の自然数nに対して、

$0 \leq b - b_{n} \lt \frac{1}{n} $

を満たす $ b_{n} \in B $ が存在する。

明らかに

$ \lim_{n \to \infty}b_{n} = b $

すると、関数 $ f(x) \triangleq x^n $ は連続なので、

$ \lim_{n \to \infty}b_{n}^n = b^n \qquad \qquad \qquad (a)$

ところが$ b_{n} \in B \triangleq \{x \in [0,\infty)|x^n \leq a^{m} \}$なので、

$ b_{n}^n \leq a^{m} \qquad \qquad \qquad (b)$

式(a)、(b) から、$ b^n \leq a^{m}$ がえられるので、

$ b \in B$

が示せた。(従って、Bは閉区間 [o,b] である。)

$b^n = a^{m}$ であることを背理法を使って示そう。

もし、$b^n \lt a^{m}$ だとすると、関数 $ f(x) = x^n $ は連続なので

充分小さな正の実数$\delta$ をとると、$(b + \delta) ^n \lt a^{m}$ を満たす。

すると $(b + \delta) \in B$ となり、

$b$が B の上限であることに矛盾してしまう。

故に、背理法により、$b^n = a^{m} $ が証明できた。

(2)一意性

関数 $ f(x) = x^n $ は狭義の単調増加関数なのでb以外の数b'($\neq b$)では、

${b'}^n \neq b^n =a^m$

(証明終り) $ \qquad \qquad \Box$

(注) 関数fが狭義単調増加とは、$ x \lt y \Rightarrow f(x) \lt f(y) $ を満たすこと。

命題4

任意の正の実数 $a \neq 1$ にたいして、その有理数乗を上記のように定義すると

3つの累乗規則 (1)~(3) が成り立つ。

証明;

1) 累乗規則(1)が成り立つことを示す。

2個の有理数の指数を 自然数$n,\quad \tilde{n}$と整数$m,\quad \tilde{m}$ を用いて、

$\alpha = \frac{m}{n},\quad \beta = \frac{\tilde{m}}{\tilde{n}}$と表現する。

すると、累乗規則(1)は、次のように表される。

$a^{\frac{m}{n}}a^{\frac{\tilde{m}}{\tilde{n}}} = a^{\frac{m}{n}+\frac{\tilde{m}}{\tilde{n}}} $

この左辺を $b \triangleq a^{\frac{m}{n}}a^{\frac{\tilde{m}}{\tilde{n}}}$,

右辺を $c \triangleq a^{\frac{m}{n}+\frac{\tilde{m}}{\tilde{n}}}$ とおく。

$b^{n \tilde{n}} = c^{n \tilde{n}} \qquad \qquad \qquad (a)$

であることを示せば、$b = c$ が得られ,

累乗規則(1)が成立することが分かる。

まず左辺を考える。

$b^{n \tilde{n}} = (a^{\frac{m}{n}}a^{\frac{\tilde{m}}{\tilde{n}}})^{n \tilde{n}}$

指数が自然数の累乗規則(3)から

$ = (a^{\frac{m}{n}})^{n \tilde{n}}(a^{\frac{\tilde{m}}{\tilde{n}}})^{n \tilde{n}}$

指数が自然数の累乗規則(2)から

$= \Bigl((a^{\frac{m}{n}})^{n}\Bigr)^{\tilde{n}}\Bigl((a^{\frac{\tilde{m}}{\tilde{n}}})^{\tilde{n}}\Bigr)^{n}$

実数の有理数乗の定義から、

$ = (a^{m})^{\tilde{n}}(a^{\tilde{m}})^{n}$

指数が整数の累乗規則(2)から

$ = a^{m \tilde{n}}a^{\tilde{m}n}$

指数が整数の累乗規則(1)から

$ = a^{m \tilde{n} + \tilde{m}n}$

故に、$b^{n \tilde{n}} = a^{m \tilde{n} + \tilde{m}n}$

次に、右辺を考える。

$c^{n \tilde{n}} = (a^{\frac{m}{n}+\frac{\tilde{m}}{\tilde{n}}})^{n \tilde{n}}$

$ = (a^{ \frac{m\tilde{n}+n\tilde{m}}{n\tilde{n}}})^{n \tilde{n}}$

実数の有理数乗の定義から、

$ = a^{m\tilde{n} + n\tilde{m}} = b^{n \tilde{n}}$

これで、式(a)が示され、累乗規則(1)が成り立つことが証明できた。

2)累乗規則(2)と累乗規則(3)が成り立つことは読者がしてください。

証明終わり。

指数が有理数の場合,命題2は次のように拡張出来る。

命題5

${\bf Rat}$の上で定義される関数

$f_a(\alpha) \triangleq a^{\alpha} \qquad (\alpha \in {\bf Rat})$を考える。

1)$a$ を1より大きい正の実数とすると、

$f_a$は単調増大で

$\lim_{\alpha \to \infty,\alpha \in {\bf Rat}}a^{\alpha} = \infty \quad \lim_{\alpha \to -\infty}f_a(\alpha) = 0 $

2)$a$ が1より小さい正の実数のとき、

$f_a$は単調減少し、

$\lim_{\alpha \to \infty,\alpha \in {\bf Rat}}f_a(\alpha) = 0\quad \lim_{\alpha \to -\infty,\alpha \in {\bf Rat}}f_a(\alpha) = \infty $

3)$a = 1$ のとき、$f_a \equiv 1$

証明

1)のみ証明する。2)の場合も同様に証明できる。

① $\frac{m}{n} \lt \frac{m'}{n'} ,\quad n,m \in {\bf N} $ とすると、

$a^{\frac{m}{n}} \lt a^{\frac{m'}{n'}}$ を示そう。

$\alpha \triangleq a^{\frac{m'}{n'}} \div a^{\frac{m}{n}} \gt 1$

を示せばよい。

正数の有理数乗の計算規則から、

$\alpha \triangleq a^{\frac{m'}{n'}} \div a^{\frac{m}{n}}=a^{\frac{m'}{n'}-\frac{m}{n}}$

$=a^{ \frac{m'n-n'm}{n'n} }$

故に、

${\alpha}^{n'n} = a^{m'n-n'm}$

$\qquad \frac{m}{n} \lt \frac{m'}{n'}$ から、

$\qquad m'n-n'm \gt 0 $なので、$a^{m'n-n'm} \gt 1$であり

$ \gt 1$

故に、 ${\alpha}^{n'n} \gt 1$

自然数乗すると1より大きくなる正の実数は1より大きい実数しかないので、

$\alpha \gt 1$ が得られた。

② $\lim_{\alpha \to \infty,\alpha \in {\bf Rat}}a^{\alpha}= \infty $を示そう。

関数 $f_a(\alpha)$ は単調増加(①で証明)なので、

$\lim_{n \to \infty,n \in {\bf N}}a^n = \infty $

を示せばよいが、これは自明である。

③ $\lim_{\alpha \to -\infty,\alpha \in {\bf Rat}}f_a(\alpha) = 0 $

も、同様にして示せる。

証明終わり $\qquad \qquad \qquad \Box$

以上の結果をまとめて、次の定理を得る。

$\Large {\bf{定理1}}$

$a \neq 0,1$ の正の実数とする。

(1)$ a $ の有理数乗 $a^{\frac{m}{n}}\quad(m;整数、n \in {\bf N})$ を$a^{m}$の正の$n$乗根で定義すると、

累乗に関する計算規則

$ a, b $ を任意の正の実数、$\alpha,\beta \in {\bf Rat} $を指数とすると、

$\quad$ 1) $a^{\alpha}a^{\beta} = a^{\alpha+\beta} \qquad \qquad (累乗規則1)$

$\quad$ 2) $(a^{\alpha})^\beta =a^{\alpha \beta} \qquad \qquad (累乗規則2)$

$\quad$ 3) $(ab)^\beta = a^\beta b^\beta \qquad \qquad (累乗規則3)$

を満たす。

(2)${\bf Rat}$の上で定義される関数

$f_a(\alpha) \triangleq a^{\alpha} \qquad (\alpha \in {\bf Rat})$を考えると、

$\quad$1)$a\gt 1$ のとき、 $f_a$は狭義の単調増大(従って一対一)で、

$\quad$ $\lim_{\alpha \to \infty,\alpha \in {\bf Rat}}a^{\alpha} = \infty \quad \lim_{\alpha \to -\infty}f_a(\alpha) = 0 $

$\quad$ 2)$a \lt 1$ のとき、 $f_a$は狭義の単調減少(従って一対一)で、

$\lim_{\alpha \to \infty,\alpha \in {\bf Rat}}f_a(\alpha) = 0\quad \lim_{\alpha \to -\infty,\alpha \in {\bf Rat}}f_a(\alpha) = \infty $

$\quad$ 3)$a = 1$ のとき、$f_a \equiv 1$

(3)関数 $f_a(\alpha) \triangleq a^{\alpha} \quad (\alpha \in {\bf Rat})$は連続関数である。

すなわち、

$\frac{m_k}{n_k}\to \frac{m}{n} \quad ({\bf N} \ni k\to \infty) \quad (m_k,m は整数、 n_k,n は自然数)$

ならば、

$ a^{\frac{m_k}{n_k}} \to a^{\frac{m}{n}}$

証明

(1)、(2)はすでに証明したことなので、(3)だけを証明する。

$|a^{ \frac{m_k}{n_k} } - a^{ \frac{m}{n} }| =

|a^{ \frac{m}{n} }| |a^{ \frac{m_k}{n_k}- \frac{m}{n} }-1|$ なので、

$\lim_{\frac{m_k}{n_k}\to \frac{m}{n} }|a^{\frac{m_k}{n_k}- \frac{m}{n}}-1| = 0$

を、示せばよい。

$\frac{\tilde{m_k}}{\tilde{n_k}}\triangleq \frac{m_k}{n_k}- \frac{m}{n}$ とおくと、

$\lim_{ \frac{ \tilde{m_k} }{ \tilde{n_k} }\to 0 }

|a^{\frac{ \tilde{m_k} }{ \tilde{n_k} } } - 1|= 0$

を示せばよい。

このために、次の補題をまず証明する。

補題

$\lim_{n\to \infty}|a^{ \frac{1}{n} }- 1|=0 \qquad \quad (b) $

$\lim_{n\to \infty}|a^{ \frac{-1}{n} }- 1|=0 \qquad \quad (c)$

補題の証明

1) 式(b)を背理法で証明する。

もし式(b)が成立しないとする。

すると或る小さな正数$\epsilon$ が存在し、

どのような自然数 $n_0$ をとっても、ある自然数$n \gt n_0$ が存在して

$|a^{ \frac{1}{n} }- 1| \geq \epsilon$

となる。(注参照)

すると、自然数の部分列 $\{ n_k \}_{k\in {\bf N}}

\quad (n_k \lt n_{k+1},k=1,2,3,\cdots)$ が存在して、

$(\forall k\in {\bf N})( |a^{ \frac{1}{n_k} }- 1| \geq \epsilon)\qquad (d)$

となる。

① $a \gt 1$ の場合

$a^{ \frac{1}{n_k} } \gt 1$なので、

$(\forall k\in {\bf N})( a^{ \frac{1}{n_k} }- 1 \geq \epsilon)$

すなわち、

$(\forall k\in {\bf N})( a^{ \frac{1}{n_k} } \geq 1+\epsilon)$

両辺を$n_k$乗して

$(\forall k\in {\bf N})(a \geq (1+\epsilon)^{n_k})$

2項定理から

$(1+\epsilon)^{n_k} \geq 1+n_k\epsilon$

であることがわかるので、

$(\forall k\in {\bf N})(a \geq 1+n_k\epsilon ) \qquad \qquad (e)$

$n_k \to \infty \quad (k \to \infty)$ なので、

式(e)から、$a = \infty $ となり、矛盾が生じてしまう。

② $a \lt 1$ の場合も同様にして、矛盾が生じることが示せる。

③ 故に、式(b)が成立しないと仮定すると矛盾が生じるので、

背理法により、式(b)が成立することが、証明できた。

2)式(c)の証明も同様にしてできるので省略する。$\Box$

任意の正数$\epsilon$ に対して、ある番号$k_{\epsilon}$が定まって、

$k \geq k_{\epsilon}$というすべての自然数$k$に対して、

$|a^{\frac{ \tilde{m_k} }{ \tilde{n_k} } } - 1|\lt \epsilon$

を示せば、

$\lim_{ \frac{ \tilde{m_k} }{ \tilde{n_k} }\to 0 }

|a^{\frac{ \tilde{m_k} }{ \tilde{n_k} } } - 1|= 0$

が示せて、証明が終了する。

補題により、$\epsilon$ に対して、ある番号$n_0$をさだめ,

$n \geq n_0$ならば、

$|a^{ \frac{1}{n} }- 1|\lt \epsilon$

$|a^{ \frac{-1}{n} }- 1|\lt \epsilon$

が成立するようにできる。

$\lim_{k \to \infty}\frac{ \tilde{m_k} }{ \tilde{n_k} }= 0 $

なので、

自然数$n_0$に対して、

ある番号$k(n)\in {\bf N}$ が存在して、

$k(n)$以上のどんな自然数$k$に対しても、

$\frac{-1}{n_0}\lt \frac{ \tilde{m_k} }{ \tilde{n_k}}\lt \frac{1}{n_0}$

すると指数関数$f_{a}(\alpha)=a^{\alpha}$ の単調性から、

$a^{ \frac{ \tilde{m_k} }{ \tilde{n_k} } }$ は、$a^{\frac{-1}{n_0}}$と$a^{\frac{-1}{n_0} }$の間の数となり、

$|a^{\frac{ \tilde{m_k} }{ \tilde{n_k} } } - 1|\lt \epsilon$

が示せた。

定理の証明終わり。 $\qquad \qquad \qquad \qquad \Box$

指数の実数への拡張

$a$ を、正の実数とする。

任意の実数 $\alpha$ に対して 指数 $a^{\alpha}$ を定義しよう。

$\bf{定義}$

1)$\{\alpha_n\}_{n=1}^{\infty}$ を $\alpha$ に収束する有理数の単調増加数列とするとき、

$\underline{a^{\alpha}} \triangleq \lim_{n \to \infty}a^{\alpha_{n}}\qquad (a)$

2)$\{\beta_n\}_{n=1}^{\infty}$ を $\alpha$ に収束する有理数の単調減少数列とするとき、

$\overline{a^{\alpha}} \triangleq \lim_{n \to \infty}a^{\beta_{n}}\qquad (b)$

$\bf{命題6}$

1)定義の式(a)、(b) は収束する。

2)$\alpha$ に収束する、別の,

$\qquad$ 有理数の単調増加数列$\{\alpha'_n\}_{n=1}^{\infty}$と単調減少数列$\{\beta'_n\}_{n=1}^{\infty}$ をとっても、

$\qquad$ $\lim_{n \to \infty}a^{\alpha'_{n}} = \underline{a^{\alpha}} \qquad

\lim_{n \to \infty}a^{\beta'_{n}} = \overline{a^{\alpha}} $

3)$\underline{a^{\alpha}} = \overline{a^{\alpha}} $

証明

$a = 1$ の場合は 1の有理数乗は常に1になるので命題は明らかである。

$a \gt 1$ の場合を証明する。$0 \lt a \lt 1$ の場合も同じように証明できる。

1)${\bf Rat}$上の関数 $f_a(\alpha) = a^{\alpha}$ は単調増加(定理1)なので、

$\{a^{\alpha_{n}}\}_{n}$ は上に有界な単調増加数列、

$\{a^{\beta_{n}}\}_{n}$は下に有界な単調減少数列となる。

このため、「8.2 解析入門(1)」の

「1.2.3 実数列の極限」の定理1から、

これらは、ともに収束することが保証される。

2)$\lim_{n \to \infty}a^{\alpha'_{n}} =\lim_{n \to \infty}a^{\alpha_{n}}(= \underline{a^{\alpha}}) $を示そう。

$\gamma_{n}\triangleq \alpha_{n}-\alpha'_{n}\quad (\in \bf{Rat},n \in \bf{N})$

とおく。

すると、$\lim_{n \to \infty}\gamma_{n}=0 \in \bf{Rat}$

定理1(有理数を累乗とする指数関数の連続性)から、

$\lim_{n \to \infty}a^{\gamma_{n}}=a^0 = 1$

$a^{\gamma_{n}}

=a^{\alpha_{n}-\alpha'_{n}}$

$=\frac{ a^{\alpha_{n}} }{ a^{\alpha'_{n}} } $

故に、

$\lim_{n \to \infty}\frac{ a^{\alpha_{n}} }{ a^{\alpha'_{n}} } = 1$

上式の分子も分母も収束するので

$1= \lim_{n \to \infty}\frac{a^{\alpha_{n}}}{ a^{\alpha'_{n}}}=

\frac{ \lim_{n \to \infty}a^{\alpha_{n}} }{ \lim_{n \to \infty} a^{\alpha'_{n}} }$

3)2)の証明と殆ど同じようにして出来る。

$\{\alpha_n\}_{n=1}^{\infty}$ を $\alpha$ に収束する有理数の単調増加数列

$\{\beta_n\}_{n=1}^{\infty}$ を $\alpha$ に収束する有理数の単調減少数列とする。

$\gamma_{n}\triangleq \beta_{n}-\alpha_{n}\quad (\in \bf{Rat},n \in \bf{N})$

とおく。

すると、$\lim_{n \to \infty}\gamma_{n}=0 \in \bf{Rat}$

定理1(有理数を累乗とする指数関数の連続性)から、

$\lim_{n \to \infty}a^{\gamma_{n}}=a^0 = 1$

$a^{\gamma_{n}}

=a^{\beta_{n}-\alpha_{n}}$

$=\frac{ a^{\beta_{n}} }{ a^{\alpha_{n}} } $

故に、

$\lim_{n \to \infty}\frac{ a^{\beta_{n}} }{ a^{\alpha_{n}} } = 1$

上式の分子も分母も収束するので

$1= \lim_{n \to \infty}\frac{a^{\beta_{n}}}{ a^{\alpha_{n}}}=

\frac{ \lim_{n \to \infty}a^{\beta_{n}} }{ \lim_{n \to \infty} a^{\alpha_{n}} } = \frac{\overline{a^{\alpha}}}{\underline{a^{\alpha}}}$

証明終わり。$\qquad \qquad \qquad \Box$

$\bf{a^{\alpha}の定義 }$

$a$ を任意の正の実数、$\alpha$ を任意の実数とするとき、

$a$ の $\alpha$乗を、

$a^{\alpha} \triangleq \underline{a^{\alpha}} (= \overline{a^{\alpha}})$

で定義する。

$\Large{\bf{定理2}}$

1)任意の正の実数$a$ に対して、その実数乗を上述のように定義すると、

累乗の計算規則を満たす。

2)実数空間 ${\bf R}$ で定義された指数関数

$f_{a}(x)= a^x \quad (x \in {\bf R})$

は、$ a \neq 1$ ならば、一対一関数で

$ a \gt 1$ ならば単調増加、$\quad a \lt 1$ ならば単調減少である

3)$ a \neq 1$ ならば、指数関数$f_{a}(x)= a^x$ は ${\bf R}$から無限開区間$(0,\infty)$の上への、連続関数である。

証明

1)$ a, b $ を任意の正の実数、$\alpha,\quad \beta$を実数とすると、

$a^{\alpha}a^{\beta} = a^{\alpha+\beta} \ (規則1)\quad

(a^{\alpha})^\beta =a^{\alpha \beta} \ (規則2)\quad (ab)^\beta = a^\beta b^\beta \ (規則3)$ を示せばよい。

皆同じように証明できるので、規則1だけを証明する。

実数 $\alpha$ に収束する任意の有理数の単調増加列 $\{\alpha_n\}_{n}$ と、

実数 $\beta$ に収束する任意の有理数の単調増加列 $\{\beta_n\}_{n}$ をとれば、

定理1から、有理数乗では規則1は成り立つので、

$a^{\alpha_n}a^{\beta_n} = a^{\alpha_n+\beta_n} $

極限($\lim_{n\to \infty}$)をとれば、

$\lim_{n\to \infty}(a^{\alpha_n}a^{\beta_n}) = \lim_{n\to \infty}a^{\alpha_n+\beta_n} $

この左辺は極限の性質から$\lim_{n\to \infty}a^{\alpha_n}\lim_{n\to \infty}a^{\beta_n}$ に等しいので、

$\lim_{n\to \infty}a^{\alpha_n}\lim_{n\to \infty}a^{\beta_n}= \lim_{n\to \infty}a^{\alpha_n+\beta_n} \qquad \qquad (a)$

命題6とその直後の$a^{\alpha}$の定義から、

$\lim_{n\to \infty}a^{\alpha_n} = \underline{a^{\alpha}}= a^{\alpha} $

$\lim_{n\to \infty}a^{\beta_n} = \underline{a^{\beta}}= a^{\beta} $

$\lim_{n\to \infty}a^{\alpha_n+\beta_n} = \underline{a^{\alpha+\beta}}= a^{\alpha + \beta} $

この3つの式を式(a)に代入すると、

$a^{\alpha}a^{\beta}=a^{\alpha + \beta} $

累乗規則の1が成り立つことが示せた。

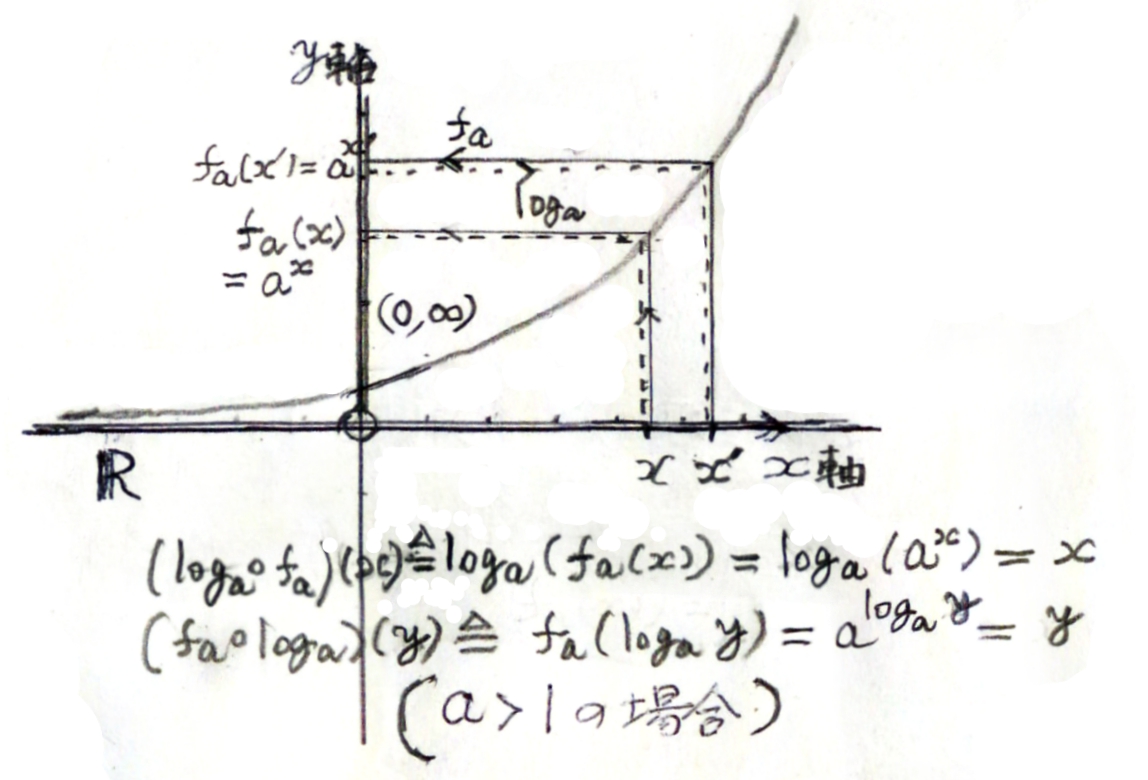

対数と対数関数

1と異なる正の実数 $a$ を考える。

指数関数 $f_{a}(x) = a^x$ は,定理2から、

${\bf R}$ から $(0,\infty)$ の上への、一対一、連続関数である。

定義1

実数 $a$ を $ a\gt 0,\ a\neq 1$ とする。この時、

任意の正の実数 Xに対して、

$a^x = X$

を満たす実数xが唯一つ定まる。

このxを X の$a$ を底とする対数と呼び、$\log_{a}X$ とかく。

指数関数 $f_{a}(x) = a^x$ は

${\bf R}$ から $(0,\infty)$ の上への、一対一関数

なので、逆関数を考えることができる。

定義2

$a$ を1と異なる正の実数とする。

$\log_{a} a^x \triangleq x \qquad \qquad \qquad (1)$

この関数を、$a$ を底とする対数関数とよぶ。

定理1

$a$ を 1と異なる正の実数とする。

1) $a$ を底とする対数関数 $\log_{a}$ は、

指数関数$f_{a}(x)=a^x$の逆関数であり、

$(\log_{a}\cdot f_{a})(x) = x \quad (x \in {\bf R})\qquad \qquad \qquad (2) $

すなわち、

$\log_{a}(a^x) = x \quad (x \in {\bf R})\qquad \qquad \qquad (2') $

と(注参照)、

$(f_{a}\cdot \log_{a})(y) = y \quad \bigl(y \in (0,\infty)\bigr)\qquad \qquad \qquad (3) $

すなわち、

$a^{\log_{a}(y)} = y \quad \bigl(y \in (0,\infty)\bigr)\qquad \qquad \qquad (3') $

を満たす。

2)指数関数$f_{a}(x)=a^x$ は

$(0,\infty)$ から ${\bf R}$ の上への一対一で

連続な関数である。

(注) 2つの関数f、gに対して、その合成関数$(f\cdot g)$ は、

$(f\cdot g)(x)\triangleq f\bigl(g(x)\bigr)$ で定義される。

定理2

$a$ を 1と異なる正の実数とする。

すると

1) 任意の2つの正の実数b、cに対して,

$\qquad \log_{a}b + \log_{a}c = \log_{a}bc \qquad \qquad \qquad (4)$

2) 任意の2つの正の実数 b,c に対して,

$\qquad \log_{a}b - \log_{a}c = \log_{a}\frac{b}{c} \qquad \qquad \qquad (5)$

3) 任意の正の実数 b と任意の実数 c に対して

$\qquad \log_{a}b^c = c \log_{a}b \qquad \qquad \qquad (6)$

証明

1) 指数関数$f_{a}(x)=a^x$ の性質から、

$a^{x_{b}}= b,\quad a^{x_{c}}= c \qquad \qquad \qquad (7)$

を満たす、実数 $x_{b} \quad x_{c}$ がそれぞれ唯一つ定まる。

式(7)から対数関数の定義を用いると、

$\log_{a}b = x_{b} \quad \log_{a}c = x_{c}\qquad \qquad \qquad (8)$

すると、

$\quad \log_{a}b + \log_{a}c = x_b + x_c \quad (式(8)から)$

$=\log_{a} a^{x_b + x_c } \quad (式(1)から)$

$=\log_{a} (a^{x_b} a^{x_c }) \quad (指数関数の性質から)$

$=\log_{a}(bc) \quad (式(7)から) $

2)も同様に証明できる。

3)$X \triangleq \log_{a}b^c$ とおく。すると、対数の定義から、

$a^X = b^c$

$\qquad $ bは正の実数なので、$x_b=\log_{a}b とおくと、 a^{x_b}= b$なので、

$= (a^{x_b})^c = a^{x_b c} \quad (指数関数の性質から)$

故に

$a^X = a^{x_b c}$

指数関数が一対一関数なので、$X = x_b c = c \log_{a}b$

X の定義から、$\log_{a}b^c = c \log_{a}b \qquad \qquad \Box $

定理3 底の変換公式

任意の3つの正の実数 $a(\neq 1),b,c(\neq 1) $ に対して

$\qquad \log_{a}b = \frac{\log_{c}b}{\log_{c}a}\qquad \qquad \qquad (9)$

証明

定理1の式(3')から、

$ \quad a^{\log_{a}b} = b \qquad \qquad \qquad (10)$

底をcとする対数をとれば、

$\log_{c}a^{\log_{a}b} = \log_{c} b$

$\qquad $定理2の式(6)から、$\log_{c}a^{\log_{a}b} = (\log_{a}b)(\log_{c}a)$なので、

$ (\log_{a}b)(\log_{c}a) = \log_{c} b$

$a,\quad c$ は、1と異なる正の実数であるため、$ \log_{c}a \neq 0$ となり、

$\log_{a}b = \frac{\log_{c}b }{\log_{c}a}$

が得られた。

証明終わり。 $\qquad \qquad \qquad \Box $

対数関数

1と異なる正の実数 $a$ を考える。

指数関数 $f_{a}(x) = a^x$ は,定理2から、

${\bf R}$ から $(0,\infty)$ の上への、一対一、連続関数である。

すると、その逆関数$\quad (0,\infty) \ni a^x \to x \in {\bf R} $ が定義できる。

定義

$a$ を1と異なる正の実数とする。

$\log_{a} a^x \triangleq x \qquad \qquad \qquad (1)$

この関数を、$a$ を底とする対数関数とよぶ。

定理1

$a$ を 1と異なる正の実数とする。

1) $a$ を底とする対数関数 $\log_{a}$ は、

指数関数$f_{a}(x)=a^x$の逆関数であり、

$(\log_{a}\cdot f_{a})(x) = x \quad (x \in {\bf R})\qquad \qquad \qquad (2) $

すなわち、

$\log_{a}(a^x) = x \quad (x \in {\bf R})\qquad \qquad \qquad (2') $

と(注参照)、

$(f_{a}\cdot \log_{a})(y) = y \quad \bigl(y \in (0,\infty)\bigr)\qquad \qquad \qquad (3) $

すなわち、

$a^{\log_{a}(y)} = y \quad \bigl(y \in (0,\infty)\bigr)\qquad \qquad \qquad (3') $

を満たす。

2)指数関数$f_{a}(x)=a^x$ は

$(0,\infty)$ から ${\bf R}$ の上への一対一で

連続な関数である。

(注) 2つの関数f、gに対して、その合成関数$(f\cdot g)$ は、

$(f\cdot g)(x)\triangleq f\bigl(g(x)\bigr)$ で定義される。

定理2

$a$ を 1と異なる正の実数とする。

すると

1) 任意の2つの正の実数b、cに対して,

$\qquad \log_{a}b + \log_{a}c = \log_{a}bc \qquad \qquad \qquad (4)$

2) 任意の2つの正の実数 b,c に対して,

$\qquad \log_{a}b - \log_{a}c = \log_{a}\frac{b}{c} \qquad \qquad \qquad (5)$

3) 任意の正の実数 b と任意の実数 c に対して

$\qquad \log_{a}b^c = c \log_{a}b \qquad \qquad \qquad (6)$

証明

1) 指数関数$f_{a}(x)=a^x$ の性質から、

$a^{x_{b}}= b,\quad a^{x_{c}}= c \qquad \qquad \qquad (7)$

を満たす、実数 $x_{b} \quad x_{c}$ がそれぞれ唯一つ定まる。

式(7)から対数関数の定義を用いると、

$\log_{a}b = x_{b} \quad \log_{a}c = x_{c}\qquad \qquad \qquad (8)$

すると、

$\quad \log_{a}b + \log_{a}c = x_b + x_c \quad (式(8)から)$

$=\log_{a} a^{x_b + x_c } \quad (式(1)から)$

$=\log_{a} (a^{x_b} a^{x_c }) \quad (指数関数の性質から)$

$=\log_{a}(bc) \quad (式(7)から) $

2)も同様に証明できる。

3)$X \triangleq \log_{a}b^c$ とおく。すると、対数の定義から、

$a^X = b^c$

$\qquad $ bは正の実数なので、$x_b=\log_{a}b とおくと、 a^{x_b}= b$なので、

$= (a^{x_b})^c = a^{x_b c} \quad (指数関数の性質から)$

故に

$a^X = a^{x_b c}$

指数関数が一対一関数なので、$X = x_b c = c \log_{a}b$

X の定義から、$\log_{a}b^c = c \log_{a}b \qquad \qquad \Box $

定理3 底の変換公式

任意の3つの正の実数 $a(\neq 1),b,c(\neq 1) $ に対して

$\qquad \log_{a}b = \frac{\log_{c}b}{\log_{c}a}\qquad \qquad \qquad (9)$

証明

定理1の式(3')から、

$ \quad a^{\log_{a}b} = b \qquad \qquad \qquad (10)$

底をcとする対数をとれば、

$\log_{c}a^{\log_{a}b} = \log_{c} b$

$\qquad $定理2の式(6)から、$\log_{c}a^{\log_{a}b} = (\log_{a}b)(\log_{c}a)$なので、

$ (\log_{a}b)(\log_{c}a) = \log_{c} b$

$a,\quad c$ は、1と異なる正の実数であるため、$ \log_{c}a \neq 0$ となり、

$\log_{a}b = \frac{\log_{c}b }{\log_{c}a}$

が得られた。

証明終わり。 $\qquad \qquad \qquad \Box $