物理/質点の運動と質点系

提供: Internet Web School

運動の3法則、万有引力の法則と力の法則を用いると、分子から銀河まであらゆる物体の運動を求めることが出来きる。

その正しさは地上の物体や人工衛星、惑星の運動などで確かめられている。

しかし、もっとはるかかなたの宇宙でもこれ等の法則は正しいのだろうか。

天体観測は、世界各地で行われ、年々新しい発見がされているが、現在のところ、この理論が間違っていることを示す観測結果は、得られていない。

そこで、これらの法則は宇宙の全体を支配しているものと、現在は信じられている。

運動の3法則からはエネルギー保存則や運動量保存則などの重要な保存則を導く事が出来る。

これらの保存則は、色々な運動を調べるとき、大変役立つ。これらについては次節で学ぶ。

目次 |

質点の色々な運動

最初に最も簡単な運動から考える。

それは質点とみなせる物体の運動である。

質点の落体運動

地球上の物体は高いところから落とすと、時間とともに速度を増しながら落下する。

質点とみなせる物体の落下運動を、運動法則と力の法則を用いて、解析しよう。

質点の質量を$m$とすると、そこに作用する重力による力は、

真下(厳密には地球の重心;後で学ぶ)の方向・向きで、大きさは$mg$である。

真上向きの一次元座標を考えると、重力加速度は$-g$で、質点$m$に作用する力は$-mg$である。

落下の加速度を$\alpha$と置くと、運動の第2法則より$m\alpha=-mg$.

ゆえに質点の落下加速度$\alpha$は負の重力加速度$-g$に等しい。

$t$で微分して$-g$となる関数は$-gt+c$なので、質点の速度は$-gt+c$である。

ここでcは定数で、初期時刻0における質点の速度であり、初期速度と呼ばれる。

微分して$-gt+c$となる関数を求めれば質点の位置$x(t)=-\frac{1}{2}gt^{2}+ ct + d$が得られる。

ここで、$d$は定数で初期時刻0での質点の位置(高さ)である。

これはガリレオが明らかにした落体法則である。

参考文献;

投射体の運動

質点を地面に対して角度$\theta$(ラジアン)、速さ$u$で投げたときの、質点はどのような運動を行うだろうか。

ガリレオは、慣性法則と落体の法則を組み合わせて利用して、放物線を描いて飛ぶことを発見した。

ニュートン力学を用いれば、運動の第2法則と質点に働く力(重力)から、以下のように、この運動を導ける。

適切な座標系をいれる

質点が投げ出された場所を原点とし、飛んでいく方向に地面と水平に引いた半直線をx軸の正の側に、地面と直角で上方に向かう半直線をy軸の正の側とする座標を定める。図参照。

質点に作用する力を求める

空気抵抗を無視すれば、質点に作用する力は、地球からの重力だけである。この力は、質点の質量を$m$,重力加速度を$g$とすると、質点の位置に関係なく常に、$\vec F=(o,-mg)$である。

運動の第2法則から質点の運動方程式をつくる

質点の位置ベクトルを$\vec r=(x,y)$で表すと

運動方程式は、$m\frac{d^2}{dt^2}\vec{r(t)}=\vec F$である。

座標成分表示すると

$m\frac{d^2}{dt^2}x(t)=0$,$\quad$ $m\frac{d^2}{dt^2}y(t)=-mg$

これらの式の両辺を、mで割ると

$\frac{d^2}{dt^2}x(t)=0$,$\quad$ $\frac{d^2}{dt^2}y(t)=-g \qquad \qquad (1)$

運動の初期状態の指定

投げ上げた瞬間を時刻$t=0$とおくと、

質点の初期位置は$\vec{r}(0)=\big(x(0),y(0)\big)=(0,0)$,$\quad$

初期速度は$\vec{v}(0)=(v_{x}(0),v_{y}(0))=(ucos{\theta},usin{\theta})$

運動方程式を初期状態を使って解く

(1)x成分の式を解く

$\frac{d^2}{dt^2}x(t)=0$は、x成分の速度の定義$v_{x}(t)\triangleq \frac{d}{dt}x(t)$から

$ \frac{d}{dt}v(t)=0\quad $と書ける。

上の式を解こう。

tで微分して零となる関数は定数なので$a$と書くと、$v_{x}(t)=a \qquad (1)$

ここで、速度の初期条件から$v_{x}(0)=u\cos{\theta}$なので

$a=u\cos{\theta}\qquad \qquad \qquad (2)$

次に(1)式を解こう。

$t$で微分して$a$となるのは$at+b$(bは未知定数)なので、

$x(t)=at+b$

ここで、ⅹの初期条件から、$x(0)=0$ なので$b=0$

故に、$x(t)=at$

(2)式から、$x(t)= (u\cos\theta)t$が得られる。

(2)y成分の式を解く

$\frac{d^2}{dt^2}y(t)=-g$は、y成分の速度を用いて表現すると$\frac{d}{dt}v_{y}(t)=-g$

$\quad$ tで微分して$-g$となる関数は$-gt+c$(cは未知定数)なので、

$v_{y}(t)=-gt+c \qquad \qquad \qquad (3)$

速度の定義から(3)式は、$\frac{d}{dt}y(t)=-gt+c$

tで微分して$-gt+c$となる関数は、$-\frac{1}{2}gt^2+ct+d$なので、

$y(t)=-\frac{1}{2}gt^2+ct+d\qquad \qquad \qquad (4)$

次に位置と速度の初期条件から係数$\quad c、\quad d \quad $を決めよう。

(3)式を用いると、初期速度の条件$v_{y}(0)=u\sin \theta$から、

$u\sin \theta=v_{y}(0)=-g0+c=c\quad $ 故に$c=u\sin \theta \quad (5)$

(4)式のt=0を代入すると yの初期値$\quad y(0)=0 \quad $から、

$0=-\frac{1}{2}g0^2+c0+d=d \quad $故に$d=0 \qquad \qquad (6)$

(4)式に(5),(6)式を代入して、

$y(t)=-\frac{1}{2}gt^2+(u\sin{\theta})t$

(3)運動の軌跡(xとyとの関係式)を求める

$x(t)$の式から$t=x(t)/(u\cos{\theta})$

これを$y(t)=-\frac{1}{2}gt^2+(u\sin{\theta})t$に代入すると

$y(t)=(-g/2u^2\cos^2{\theta})x^2(t)+(\tan{\theta})x(t)$

故に、運動の軌跡

$\bigl\{\bigl(x(t),y(t)\bigr)|t \geq 0 \bigr\}$

は、次の方程式

$y=(-g/2u^2\cos^2{\theta})x^2+(\tan{\theta})x$

のグラフであることが分かった(注参照)。

xの2乗の係数が負なので、上に凸な放物線である。

参考文献は

- ウィキブックス(高等学校理科 物理I 運動とエネルギー)の2.4.1 ニュートン方程式

(注)質点は、このグラフ上を時間tの進行とともに、x方向に速さaで運動する。

惑星運動

前述のようにケプラーは、火星と太陽の観測データをユークリッド幾何学を巧みに利用して分析し次の惑星運動の3法則を発見した。

惑星運動の3法則を運動の第2法則と万有引力の法則から導く

この3法則は、運動の第2法則と万有引力の法則から導くことが出来るが少し難しい数学が必要である。大学で学ぶ。

惑星の軌道を太陽を中心とする円運動に限定すると、高校の数学の知識で3法則を導ける。

この場合ケプラーの第一法則は、仮定から、明白なので、第二法則から始める。

ケプラーの第2法則の導出

第二法則は、太陽と惑星を結ぶ動径の単位時間に掃く面積が一定であることを主張する。円運動のばあい、これは等速円運動であることと同じである。

そこで等速円運動であることを導こう。

太陽と惑星は質点として扱い、質量をそれぞれ$M,m$とする。

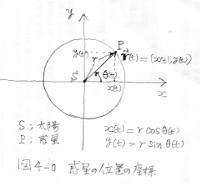

惑星の軌道面をxy平面にし、太陽をその原点にとる。円運動の半径を$r$, 太陽と時刻$t$における惑星を結ぶ線分が、x軸となす角度を$\theta =\theta(t)$とおく。

惑星Pの位置;$\vec{r}(t)=r(\cos\theta(t),\sin\theta(t))$

惑星の速度;$\vec{v}(t)=d\vec{r}(t)/dt=r(d\cos\theta(t)/dt,d\sin\theta(t)/dt)$

$=r(- \sin\theta(t)\frac{d\theta(t)}{dt},\cos\theta(t)\frac{d\theta(t)}{dt})$

=$ r \frac{d\theta(t)}{dt}(- \sin\theta(t), \cos\theta(t)) $

惑星の加速度;$\vec{\alpha}(t)=d\vec{v}(t)/dt=r(d^2\theta(t)/dt^2)(-\sin\theta(t),\cos\theta(t))$

$+r(d\theta(t)/dt)(-\cos\theta(t)\frac{ d\theta(t)}{dt},-\sin\theta(t)\frac{ d\theta(t)}{dt} )$

$= r(d^2\theta(t)/dt^2)(-\sin\theta(t),\cos\theta(t))-r( \frac{d\theta(t)}{dt})^2( \cos\theta(t), \sin\theta(t)) $

惑星に働く力;万有引力の法則より、太陽の方向に向いた、大きさ$GMm/r^2$の力なので

$\vec{F}(t)=-(GMm/r^2)(\cos\theta(t),\sin\theta(t))$

と表せる。

この力が、惑星の運動を変化させ、上述の加速度を生じさせたのだから、運動の第2法則$\quad m\vec{\alpha}(t)=\vec{F}(t)\quad$より、

$mr(d^2\theta(t)/dt^2)(-\sin\theta(t),\cos\theta(t))-mr( \frac{d\theta(t)}{dt})^2( \cos\theta(t), \sin\theta(t)$

$ =-(GMm/r^2)(\cos\theta(t),\sin\theta(t))$

変形すると、

$mr(d^2\theta(t)/dt^2)(-\sin\theta(t),\cos\theta(t))$

$ =(mr(\frac{d\theta(t)}{dt})^2-GMm/r^2)( \cos\theta(t), \sin\theta(t)) \qquad ------ \qquad (1)$

$(-\sin\theta(t),\cos\theta(t))$ と$( \cos\theta(t), \sin\theta(t))$は直交するベクトルなので、(1)式が成立する必要十分条件は、

$d^2\theta(t)/dt^2=0 \qquad ------ \qquad (2)$,

$mr(\frac{d\theta(t)}{dt})^2-GMm/r^2=0 \qquad ------ \qquad (3)$

である。

(2)式から、角速度$\omega(t)=\frac{d\theta(t)}{dt}=\omega_{0}$(定数)が

(3)式から、$mr(\frac{d\theta(t)}{dt})^2=GMm/r^2$が

得られる。

これらより、惑星は等角速度

$\Large{\omega_{0}=\pm\sqrt{GM/r^3}}$ $\qquad ------ \qquad $ (4)

で太陽の周りを回転することが分かり、ケプラーの第2法則が得られた。

ケプラーの第3法則の導出

惑星が太陽の周りを一周する時間$T$(周期という)は、$T=2\pi/\omega_0$なので、(4)式より、

$T=2\pi/\sqrt{GM/r^3}=2\pi\sqrt{r^3/GM}$,

故に$T^2=4\pi^2r^3/GM$,

$T^2/r^3=4\pi^2/GM$

これは軌道が円の場合のケプラーの第3法則である。

万有引力の法則を,ケプラーの法則と運動の第2法則から導く

惑星が太陽の周りを円運動しているとき、太陽が惑星に及ぼしている力を計算する。

ケプラーの第2法則より、円運動する惑星は角速度一定である。これを$\omega_0$とする。

太陽の位置を原点とし円の半径を$r$とすると、この惑星の加速度は$\vec{\alpha}(t)=-r( d\theta(t)/dt)^2( \cos\theta(t), \sin\theta(t)) =-r\omega_0^2( \cos\theta(t), \sin\theta(t))$ 。これは、太陽にむかう大きさ$r\omega_0^2$のベクトル。

運動の第2法則より、惑星に働く力$\vec F$は、太陽の方向に、大きさ$mr\omega_0^2$

ここで、$m$ は惑星の慣性質量である。

$\omega_0^2$を$r$の関数で表すためケプラーの第3法則と用いる。

惑星の公転周期$T$と円の半径$r$の間には$T^2/r^3=C,\quad C$;定数

$T=2\pi/\omega_0$なので

$(2\pi/\omega_0)^2/r^3=C \quad $∴$\omega_0^2=4\pi^2/(Cr^{3})$

それゆえ、力の大きさは

$mr\omega_0^2=\frac{4\pi^2}{C} \frac{m}{r^2}$

さらに、太陽の質量$M$が$k$倍になると、質量$M$の太陽が$k$個あり、それぞれが惑星に上記の力を与えると考えられる。

すると惑星に働く力は$k$倍になるので力の比例部分$\frac{4\pi^2}{C}$は太陽の質量$M$に比例することが分かる。

比例定数を$G$とおくと、$\frac{4\pi^2}{C}=GM$

従って惑星に働く力の大きさは、太陽の方向に、

$GM\frac{m}{r^2}=G\frac{mM}{r^2}$

これは万有引力の法則である。

(注)この式は万有引力の法則の式と同じだが、質量$m$は、慣性質量であり、対称性から太陽の質量$M$も慣性質量と考えられる。

しかしニュートンは重力を生む質量は、慣性質量と完全には一致しない可能性もあると考え、重力質量という概念を生みだしと思われる。

既述のように、多くの実験の結果、両質量は同一であると考えられている。

重量質量を使わず、慣性質量だけを用いても、ニュートン力学を構成することが出来る。これを提唱する物理学者もいる。

それには万有引力の法則のかわりに、次の法則を採用すればよい。

外力が働かないときは、どんな2質点も、お互いに相手に向かって,

加速度運動して近ずく。両者の加速度は、両者の距離の2乗$r^2$に反比例し、それぞれの慣性質量の比に反比例する。

式で書くと、

質点1の慣性質量と加速度の大きさを$m_1$,$\alpha_1$

質点2の慣性質量と加速度の大きさを$m_2$,$\alpha_2$

とすると、$m_1\alpha_1=m_2\alpha_2$、$m_1\propto 1/r^2$,$m_2 \propto 1/r^2$

この法則と運動法則により2質点間に働く力(万有引力)を求めると、

ニュートンの万有引力の法則と同じ式だが、質量は慣性質量になり、

重量質量を用いずニュートン力学が構成できる。

等速円運動する物体に働く向心力と遠心力

半径rの円周上を等速運動(速さv)する、質量mの質点は、前章の等速円運動の加速度で説明したように

円の中心向きの大きさ$\frac{v^2}{r}$の加速度を持つ。

したがって、運動の第一法則により、この物体に作用する力が存在しないといけない。

その力は運動の第2法則により、

円の中心に向かう大きさ$m\frac{v^2}{r}$の力であることが分かる。

この円の中心に向かう力を向心力という。

この質点とともに原点が動き、各軸が平衡を保ちながら動く座標系からみると

質点は静止しているので、質点に働く合力は0であるかのように見える。

すなわち、向心力と逆向きで大きさの等しい力も作用しているように見える。

この力を遠心力と呼ぶ。

振り子と単振動

振り子

上記の記事の運動方程式の導出は不正確なので、簡単に説明する。

図のように振り子の支点を通り水平な直線をx軸、

原点を通り鉛直な直線をy軸にとる。y軸と振り子の腕(おもりを釣るす紐など)のなす角度を$\theta$、

腕の長さを$\quad l\quad$ とする。

振り子の腕の重さは無視でき、振り子のおもりは、質量m[kg]の質点とみなすことができるとする。

おもりの位置ベクトルを$\vec r(x,y)\quad$(x,yは座標成分)と書く。

おもりは振り子の支点(原点)を中心とした半径$\quad l\quad$上を運動するので、

$x^2+y^2=l^2\quad $ を満たし、

変数$\theta$を用いて、

$X=l\sin \theta,\quad y=-l\cos \theta \qquad \qquad (1)$

と表現できる。

運動方程式

(1)おもりに働く力

おもりには、重力$m\vec g$と振り子の紐の張力$\vec T$が働く。

ここで、$\vec g$は、大きさが$g=9.8[N/kg]$で、

方向・向きが鉛直下方(y軸の負の向き)のベクトルである。

重力ベクトルと呼ぶことにする。

(2)運動方程式

時刻tのおもりの位置ベクトルを$\vec{r}(t)=(x(t),y(t))$とすると、ニュートンの運動方程式から、

$m\frac{d^2 \vec r}{dt^2}(t)=m\vec g +\vec{T}(t)$

振り子の腕が鉛直下方(y軸の負の側の半直線)となす角を

$\theta (t)$とすると、この運動方程式の座標成分表示は、

$m\frac{d^2 \vec x}{dt^2}(t)=-T(t)\sin\theta (t)\qquad \qquad (2)$

$m\frac{d^2 \vec y}{dt^2}(t)=T(t)\cos \theta (t)-mg\qquad \qquad (3)$

ここで、$T(t):=\|\vec{T}(t)\|,\quad g:=\|\vec{g}(t)\|$

紐の張力$\vec T$は、おもりが円周上を運動するように拘束する力であり、

時刻によって変化する未知量である。

このため、上の式は解くことができない。

そこで、式(2)と式(3)から、$T(t)$を消去する。

式(2)×$\cos \theta (t)$+式()×$\sin \theta (t)$を計算すると、

$m\left(\cos \theta (t)\frac{d^2 \vec x}{dt^2}(t)+\sin \theta (t)\frac{d^2 \vec y}{dt^2}(t)\right)=-mg\sin \theta (t)$

両辺をmで割ると、

$\left(\cos \theta (t)\frac{d^2 \vec x}{dt^2}(t)+\sin \theta (t)\frac{d^2 \vec y}{dt^2}(t)\right)=-g\sin \theta (t)\qquad \qquad (4)$

この式は、変数x、y、$\theta$を含むので、まだ解けない。

座標変換

式(1)を利用すると、xとyはともに一変数$\theta $の関数となるので、

式(4)は一変数の微分方程式に変換できる。

合成関数の微分の性質を利用して

$\frac{dx}{dt}(t)=\frac{dl\sin \theta(t)}{dt}=l\cos \theta (t)\frac{d\theta(t)}{dt}$

関数の積と合成関数の微分の性質([[1]]参照)

を利用して

$\frac{d^{2}x}{dt^2}(t)=\frac{d}{dt}(\frac{dx(t)}{dt})

=l \frac{d}{dt}(\cos \theta (t)\frac{d\theta(t)}{dt}$

$=l\left(-\sin \theta (t) (\frac{d\theta(t)}{dt})^2

+ \cos \theta (t) \frac{d^{2}\theta(t)}{dt^2} \right)$

故に

$\frac{d^{2}x}{dt^2}(t)=l\left(-\sin \theta (t) (\frac{d\theta(t)}{dt})^2

+ \cos \theta (t) \frac{d^{2}\theta(t)}{dt^2} \right)\qquad (5)$

同様にして、

$\frac{d^{2}y}{dt^2}(t)=l\left(\cos \theta (t) (\frac{d\theta(t)}{dt})^2

+ \sin \theta (t) \frac{d^{2}\theta(t)}{dt^2} \right)\qquad (6)$

式(5)、(6)を式(4)に代入して整頓すると

$l\frac{d^{2}\theta(t)}{dt^2}=-g\sin \theta(t)$

故に、

$\frac{d^{2}\theta(t)}{dt^2}=-\frac{g}{l}\sin \theta(t)\qquad (7)$

これが、振り子の運動方程式である。

おもりの振幅が小さいときの近似

運動方程式(7)を解くことは困難なので、

おもりの振幅が小さい($\theta (t)$が常に小さい)場合の近似解を求めよう。

この場合、$\sin \theta(t)\approx \theta(t)$なので(注参照)、

運動方程式は

$\frac{d^{2}\theta(t)}{dt^2}=-\frac{g}{l}\theta(t)\qquad (8)$

で近似できる。

(注)$\sin \theta$は$\theta=0$において微分可能なので、

8章物理数学の2節「極限と微分」中の「微係数の意味」の命題により、

微小な$\theta$に対して、

$\sin \theta \approx \sin 0 +\frac{d\sin}{d\theta}(0)\theta

=\cos(0)\theta=\theta$

実際に、いくつかの$\theta$にたいして、$\sin \theta$と比較すると、

$\theta=0.2(11.4^{\circ})$に対して,$\sin 0.2=0.1987$,$\quad$誤差率($:=\frac{\|\theta-\sin\theta\|}{\|\sin\theta\|}$)0.0065

$\theta=0.4(22.9^{\circ})$に対して,$\sin 0.4=0.3894$,$\quad$ 誤差率 0.0272

$\theta=0.5(28.6^{\circ})$に対して,$\sin 0.5=0.4794$,$\quad$ 誤差率 0.0430

振り子の運動の近似解

振動が小さく抑えられている時の振り子の運動方程式は

式(8)で精度よく近似できるので、

その解は、本来の運動方程式(7)の精度の高い近似解になることが予想される(注1参照)。

式(8)の解を求めよう。

tで2回微分すると、自分自身のマイナス倍になる関数($f''(t)=-\omega^{2}f(t)$)としては、

$\sin \omega t$と$\cos \omega t$ が知られている(注2参照)。

そこで

$\omega^{2}=g/l$となるように、$\omega:=\sqrt{g/l}$と定めると、

$\sin \omega t$と$\cos \omega t$は、式(8)を満たす。

すると、振り子の初期時刻(t=0)の角度と初期角速度$\theta_0,

\overset{\cdot}{\theta}_0$

をみたす式(8)の解は、

$\theta(t)=a\cos{\omega t}+b\sin{\omega t}\qquad \qquad (9)$

で与えられる。ここで、

$\theta_0=\theta(0)=a,

\overset{\cdot}{\theta}_0=\frac{d\theta}{dt}(0)

=[-a\omega\sin\omega t+b\omega \cos\omega t]_{t=0} =b\omega$

三角関数の加法定理を用いると、

式(9)は$\theta(t)=\sqrt{a^2+b^2}\sin (\omega t+\alpha)\qquad \qquad (10)$

と書ける(注3)。ここで、$\tan\alpha=a/b$

命題

時刻tの振り子おもりの鉛直下方からの角度を$\theta(t)$とおく。

初期時刻t=0の、おもりの角度$\theta_0$、

初期角速度$\overset{\cdot}{\theta}_0$

の振り子(腕の長さl)の微小振動運動は、

$\theta(t)

=\theta_0\cos{\sqrt{\frac{g}{l}}t}+\overset{\cdot}{\theta_0}\sqrt{\frac{g}{l}}\sin{\sqrt{\frac{g}{l}} t}$

を満たす。

振り子の周期Tは、式(10)の三角関数内の角度が$2\pi$増加する時間なので、$\omega T=2\pi$を満たす。

系;腕の長さlの振り子の微小振動の周期Tは、

$T=2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$

(注1)常微分方程式論により、この妥当性は保証される。通常、理工系の大学の専門課程で学ぶ。

(注2)$\frac{d\sin \omega t}{dt}

=\frac{d\sin (\omega t)}{d(\omega t)}\frac{d(\omega t)}{dt}

=\omega \cos\omega t$

$\frac{d^{2}\sin\omega t}{dx^{t}}

=\frac{ d(\omega \cos\omega t) }{dt}$

$=-\omega^{2}\sin\omega x$

(注3)$\sqrt{a^2+b^2}\sin (\omega t+\alpha)$に加法定理を適用すると、

$=\sqrt{a^2+b^2}(\sin\omega t\cos\alpha +\sin\alpha\cos\omega t)

=\sqrt{a^2+b^2}\sin\alpha\cos\omega t + sqrt{a^2+b^2}\cos\alpha\sin\omega t$

この式が、$\theta(t)=a\cos{\omega t}+b\sin{\omega t}$に等しくなるように

$\alpha$を決めればよい。

このためには、両式の$\cos\omega t$の係数が等しく、$\sin{\omega t}$の係数が等しくなるように$\alpha$を決めればよい。

すなわち、$a=\sqrt{a^2+b^2}\sin\alpha$,$b=sqrt{a^2+b^2}\cos\alpha$.

これより、$\sin\alpha=\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}$,$\cos\alpha=\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}$

$\tan\alpha=\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}=\frac{a}{b}$

故に、上式で$\alpha$をきめると、

$\theta(t)=a\cos{\omega t}+b\sin{\omega t}

=\sqrt{a^2+b^2}\sin (\omega t+\alpha)$

が成立する。

単振動

- ウィキペディア(自由振動)中の単振動を見てください。

質点のつり合い

質点に力F1,,Fnが作用し、質点が静止したまま(あるいは等速直線運動)であるとき、それらの力は釣り合っているという。

釣り合いの条件は、F1+ +Fn=0です(運動の第2法則と力の合成則から導出できる)。

質点系の運動

2個以上の質点が集まって出来ている系を質点系という。

質点系というときは、各質点は密集していても、離れ離れでも良い。互いに固着しようが、自由に動けようが構わない。

すべての物質は、分子の集合と考えたり、細分化して極小部分に分け、それらの集合と考えれば、十分な精度で、質点系とみなすことができる。

そのため質点系の運動の法則を、ニュートンの運動法則から導出すれば、その応用範囲は非常に広い。

質点系の運動と重心

系の任意の2つの質点間には相互に及ぼしあう力が働いていてもよい。

この相互作用力は作用・反作用の法則から、

大きさと方向は同じで向きは逆である。

この力を質点系の”内力”という。

質点系の各質点に外部から力(外力という)が加わる時、この質点系はどんな運動をするだろうか。

質点系の各質点の位置を$\vec{r_i}$、質量を$m_i $とし、

質点$m_i$ に作用する外力を$\vec{f_i}$、

$m_i$ に、他の質点$m_j $から作用する内力を$\vec{f_{ij}}$とする($i,j=1 \ldots N$)。

すると、各質点に対して、運動の第2法則により、

$\frac{d}{dt} (m_i \vec{v_i})=\vec{f_i}+\sum_{j\neq i}\vec{f_{ij}} $ $\qquad$ ここで$\vec{v_i}=d\vec{r_i}/dt$、

各ベクトルを自由ベクトルとみなして$i=1 \ldots N$について加え合わせると、

$\frac{d^2}{dt^2} \sum_i{ m_i \vec{r_i}}

=\sum_i\frac{d}{dt} { m_i \vec{v_i}}

=\sum_i{\vec{f_i}}+\sum_{i}\sum_{j\neq i}\vec{f_{ij}} $

$=\sum_i{\vec{f_i}}+\sum_{i<j}\vec{f_{ij}} +\sum_{j<i}\vec{f_{ij}}$

上の式の第3項の変数名iとjを入れ替えると

$=\sum_i{\vec{f_i}}+\sum_{i<j}\vec{f_{ij}} +\sum_{i<j}\vec{f_{ji}}$

剛体の内力についての仮定から、$\vec{f_{ji}}=-\vec{f_{ij}}$なので、

$=\sum_i{\vec{f_i}}+\sum_{i<j}(\vec{f_{ij}} -\vec{f_{ij}})=\sum_i{\vec{f_i}}$

故に、

$\frac{d^2}{dt^2} \sum_i{ m_i \vec{r_i}} =\sum_i{\vec{f_i}} $

が得られる。

質点系の全質量$M= \sum_i{m_i} $と質点系に働く全外力$\vec{F}= \sum_i{\vec{f_i}} $を用いて書きなおすと、

$M\frac{d^2}{dt^2}(\sum_i\frac{ m_i \vec{r_i}}{M})= \vec{F} $

質点系の重心$\vec{R}$を $\quad \vec{R}=\sum_i\frac{ m_i \vec{r_i}}{M }$ で定義すると、

$M\frac{d^2}{dt^2}\vec R= \vec{F} $

この式は、力$\vec{F}$をうける質量$M$の質点(位置ベクトル$\vec R$)の運動方程式と同じである。

以下の解説も参考にしてください。

複雑にみえる運動も重心の運動をみれば簡単である

体操選手の運動は、跳躍などで空中をまいながら、回転や体の屈伸、ひねりなどを行う。大変複雑で美しい。

しかし、導出した質点系の重心の運動法則から、体の重心の運動は、投射体の運動であり、放物線をえがいて移動することが分かる。

空中に飛び出た瞬間の重心の位置と速度(速さと方向・向き)で、その軌跡は完全に決まってしまうのである。

複雑さ・美しさは、重心周りの体の姿勢・ひねりとその変化、それに伴う重心周りの回転変化によって、もたらされる。

回転運動については、

[|「2.5 剛体と回転力」]と

[|「2.6 剛体の回転運動と釣合い」]で調べる。

ガリレイの相対性原理

どのような慣性座標系で観測しても力学の法則は同じであるという原理。

一つの慣性系にたいして等速度並進運動(注)する観測系を考えると、

力の働いてない物体はやはり、等速度運動するので慣性系であり、

運動の第2、第3法則、万有引力の法則、力の合成則が成立することを主張している。

(注) 座標系$S'(O'-x'_{1}x'_{2}x'_{3})$の任意の点$(x'_1,x'_2,x'_3)$が、

座標系$S(O-x_{1}x_{2}x_{3})$からみると、

すべて同じ速度($\frac{d\vec{OO'}}{dt}(t)$で移動すること。

言い換えると、S'系の各座標軸上の点(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)が、

S系からみると皆、同じ速度($\frac{d\vec{OO'}}{dt}(t)$で移動すること。

重要な原理なので、「2.8 ガリレイ変換とガリレイの相対性原理」で詳しく考察しよう。

仕事

物体に力を加えて動かす時、力はこの物体に仕事をするという。

仕事(の量)は力の大きさと動かした距離の積に比例する。

正確には、加えられる力$\vec F$ が一定で、

力の向きに対して角度$\theta$[rad] だけ傾いている直線上を $\vec s$ 移動したとき、

仕事W は、

$W=\|\vec F\|\|\vec s\| \cos\theta$

で定義する。

ここで任意のヴェクトル$\vec a$に対して、$\|\vec{a}\|$はその大きさ$\sqrt{\sum_{i}a_i^2}$を表す。

特に、この式において$\theta=0$(すなわち $\cos\theta = 1$)とすると

「加えられる力が一定であり力の方向が運動の方向と一致している場合」になり、

$W=\|\vec F\|\|\vec s\| $ である。

また、$\theta=\pi/2$($\cos\theta = 0$)のとき、$W = 0$となる。

すなわち、力が運動の方向と直角方向にはたらいている場合、その力は仕事をしない。

$W=\|\vec F\|(\|\vec s\| \cos\theta)$と表現すると、

仕事は、力の方向に$\|\vec s\| \cos\theta$だけ動かしたときの仕事に等しいことが分かる。

$W=(\|\vec F\| \cos\theta)\|\vec s\|$と表現すると、

仕事は、

大きさ$\|\vec F\| \cos\theta$ の$\vec s$方向の力(力$\vec F$の$\vec s$方向成分)を加えて、

$\vec s$だけ動かしたときの仕事に等しいことが分かる。

- ウィキペディア(仕事)を参照のこと。

仕事の内積を用いた表現

内積は、仕事の記述や計算に便利な数学の概念である。

内積の定義と仕事の内積表現

ベクトル$\vec a,\vec b$の内積$ \vec a \cdot \vec b $は、$\|\vec{a}\|\|\vec{b}\|

\cos\theta$で定義する。

ここで、$\theta$は、ベクトル$\vec a,\vec b$のなす角($0\le \theta \le \pi$ )である。

- ウィキブックス(高等学校数学B ベクトル) の1.1.6~ 1.1.8を参照のこと。

ウィキブックスでは2次元のベクトルを中心にして説明しているが、

3次元ベクトルの場合にも、成り立つように修正することは容易である。

例えば、ベクトル$\vec a = (a _1,a _2,a_3)$の長さは、$\|\vec a\|= \sqrt {a _1^2 +a _2^2+a _3^2}$,

ベクトルの内積は、この長さを使えば、全く同じ式で良い。

内積を使った 仕事の表現

内積 $\cdot $を用いると、

物体に力$\vec{F}$を加えて、$\vec{PQ}$(P点からQ点まで)動かした時の力のなす仕事は、

$ W=\vec{F}\cdot\vec{PQ} $と表せる。

内積の性質

仕事は前述のように内積で表現できるので、

内積の性質を調べておくと、仕事について考察する時に役立つ。

以下では、

$\vec a,\vec b,\vec c$は、すべて同じ次元(2か3)のベクトルとし、 $\alpha$は実数とする。

座標成分表示が必要な命題では、直交座標系表示を用いる。

(1)$\vec a \cdot \vec b =\vec b \cdot \vec a$

(2)$\vec a \cdot \vec b =\sum_{i}a_ib_i$ 、

ここで$a_1,b_1$はそれぞれ$\vec a,\vec b$のx座標成分、同様に、添え字2はy座標成分、3はz座標成分

直交座標系はどんなものでも良い。しかしすべてのベクトルは同じ座標系で座標成分表示しなければならない。

(3)$(\vec a +\vec b) \cdot \vec c =\vec a \cdot \vec c+\vec b \cdot \vec c$

$\vec a \cdot(\vec b+\vec c) =\vec a \cdot \vec b+\vec a \cdot \vec c$

(4)$(\alpha \vec a)\cdot \vec b =\vec a \cdot (\alpha \vec b)=\alpha (\vec a \cdot \vec b)$

が成り立つ。

(5)$\|\vec a \cdot \vec b\| \leq \|\vec a\|\|\vec b\|$

(6)ノルムの性質;$\|\vec a + \vec b\| \leq \|\vec a\| + \|\vec b\|$

証明は、本テキストの「8章 物理数学の8.1平面と空間のベクトル」にある。

内積の応用,座標変換;未完。座標変換の視点から書きなおす事

運動の解析では、作用する力を適切に直交分解し、運動をその分解方向の運動成分に分けて考察すると、大変見通しが良くなることがある。

質点mが力$\vec F$を受けて運動している時、その運動は

$m\frac{d^2}{dt^2}\vec{x}(t)=\vec F\qquad \qquad (1)$

(運動の第2法則)に支配される。

ある斜線に軌道が抵抗なく限定されている運動や

その斜線に正射影した位置ベクトルとその変化(運動)を見たい場合には、

以下のように、内積を使うと便利である。

この斜線上の任意の一点Oを原点とし、の方向と等しい、大きさ1のベクトル$\vec p$と、

それに直交する大きさ1のベクトル$\vec q$をとる(向きは適当でよい)。

方向・向きを指定するための大きさ1のベクトルを、方向ベクトルと呼ぼう。

次に、運動の第2法則の両辺と、方向ベクトル$\vec p$との内積をとると、

$\vec p\cdot (m\frac{d^2}{dt^2}\vec{x}(t))=\vec p\cdot \vec F$

内積の性質を使うと、

$ m\frac{d^2}{dt^2}(\vec p\cdot\vec{x}(t))=\vec p\cdot \vec F $

$\vec{F}_p:=\vec p\cdot \vec F$(力の$\vec p$方向成分)

$\vec{x}_p:=\vec p\cdot\vec{x}(t)$(位置ベクトルを、斜線上に正射影した位置を表すベクトル)

を導入すると、上の式は

$ m\frac{d^2}{dt^2}\vec{x}_p=\vec{F}_p \qquad \qquad (2)$

が得られる。

同様に斜線に直交する運動成分は

$ m\frac{d^2}{dt^2}\vec{x}_q=\vec{F}_q \qquad \qquad (3)$

運動がこの斜線に、拘束されているときは、q方向の運動はなく、

力が変動したり、物体の移動が曲線であるときの仕事

物体に作用する万有引力は、

物体の位置により決まる。

力の場

質点がどこにあろうが、

その位置$\vec x$に応じて力$\vec{F}(\vec x)$が作用する空間を力の場という。

万有引力は位置$\vec x$についての連続なベクトル値関数である。

力の場の力のおこなう仕事の近似値

この力を受けて運動する物体は曲線を描いて運動することが多い(彗星、惑星の運動など)。

物体がさまざまな理由で運動を拘束され曲線を描いて動くときもある。

こうした場合、力のなす仕事をどのように決めたらよいだろうか。

運動の軌跡(向きつき曲線C)を、細かく区切って

n個の向きつき小曲線部分${C^n}_i$に分ける(i=1,2,,,n)。

各小部分${C^n}_i$の両端の位置ベクトルを、${\vec{x}^n}_{i-1},{\vec{x}^n}_i$と書く。図参照のこと。

この分割に名前を付け$\Delta^n =\{{C^n}_i \mid i=1,2,,,n\}$と書く。

nを増やして分割を細かくすると、

連続的に変化する力は、各小部分${C^n}_i$上でほぼ一定となる。

${C^n}_i$の形状もほぼ線分とみなせるようになる。

そこで、i番目の小部分上の一点${\xi}^{n}_i$を選び、

この小部分上では、力を$\vec{F}({\xi}^{n}_i)$で近似する。

また、i番目の小部分を向きつき線分

${\vec{x}^n}_i-{\vec{x}^n}_{i-1}$

で近似する。

すると、この小部分の移動で力の行う仕事は

$ W_{i}({\Delta}^n,{\xi}^{n}_i)

=\vec{F}({\xi}^{n}_i)\cdot ({\vec{x}^n}_i-{\vec{x}^n}_{i-1})$

で近似できる。

これをすべて加えた

$W({\Delta}^n,\{{\xi}^{n}_i\}_{i=1}^{n})

=\sum_{i=1}^{n}W_{i}({\Delta}^n,{\xi}^{n}_i) $

$=\sum_{i=1}^{n}\vec{F}({\xi}^{n}_i)\cdot ({\vec{x}^n}_i-{\vec{x}^n}_{i-1})\qquad (1)$

は、力のなした仕事の近似値を与えると考えられる。

線積分可能性の定義

ある数Wが存在して、

分割数nをどんどん増やし、小部分の長さを零に近づくて行く。

この時、分割の仕方$\Delta^n$や$\{{\xi}^{n}_i\}_{i=1}^{n}$の選び方によらず

$W=\lim_{n\to \infty}W({\Delta}^n, \{{\xi}^{n}_i\}_{i=1}^{n})$

となるとき、

ベクトル値関数$\vec{F}(\vec x)$は、曲線Cに沿って線積分可能という。

このとき、Wのことを、$\vec{F}(\vec x)$の曲線Cに沿った線積分といい、

$W=\int_{C}\vec{F}(\vec x)\cdot{d \vec x}$

と記す。

曲線に沿った仕事の定義

力$\vec{F}(\vec x)$が、向きつき曲線Cに沿って線積分可能であるとき、

$W=\lim_{n\to \infty}W({\Delta}^n, \{{\xi}^{n}_i\}_{i=1}^{n})=\int_{C}\vec{F}(\vec x)\cdot{d \vec x}$

を、力$\vec{F}(\vec x)$によって質点をCに沿って動かすときの、

力の行う行う仕事と定義する。

どのような条件があると線積分が可能になるか、とか、

この計算をこれ以上具体的に進めるには、

空間中の向きのついた曲線を数式で表現しなければならない。

連続な力の場のなす仕事

命題;連続な力の場のなす仕事

質点が連続な力の場から力$\vec{F}(\vec x)$を受け、

点$P$から点$Q$ まで曲線Cに沿って移動したとする。

この軌跡(曲線Cに、点$P$から点$Q$へむけた向きをいれたもの)が、

実数のある閉区間$I=[a,b]$上で定義された、

滑らかなベクトル値関数$\vec x=\vec{x}(p),(a\leq p \leq b)$で表せるならば、

力のなす仕事$W=\int_{C}\vec{F}(\vec x)\cdot{d \vec x}$は、

$W=\int_{a}^{b}\vec{F}(\vec x(p))\cdot \frac{d \vec x(p)}{dp}dp$

(注)滑らかな関数とは、$I=[a,b]$上で連続で、

開区間$I^{\circ}=(a,b)$で微分可能で導関数が連続なもの。

我々が経験するすべての曲線は、

曲線を表示するための、パラメータ区間上のベクトル値関数であらわせる。

この関数が滑らかというのが、この命題の課す制約である。

証明;

曲線Cにそった、力の線積分が可能であり、Wとなることを示す。

曲線の分割を得るため、パラメータの分割を行う。

パラメータ$a$から$b$までを、n個の小区間

$[p^{n}_{i-1},p^{n}_i](i=1,2,,,n)$に分割する。ここで$(p^{n}_0=a<p^{n}_{1}<p^{n}_{2},,,,<p^{n}_{n}=b)$

この分割を$\Delta^{n}:=\{[p^{n}_{i-1},p^{n}_i]\mid i=1,2,3,,,n\}$と書く。

n個の小区間の長さの最大値を$|\Delta^{n}|$と記す。$|\Delta^{n}|:=\max_{i}(p^{n}_i-p^{n}_{i-1})$

$\vec x^{n}_i:=\vec{x}(p^{n}_i)$(i=1,2,,,,,n)をCの分割の分点とすることで、

Cのn分割$C^{n}_i,(i=1,2,,,n)$が得られる。これを$\Delta'^n$と書く。

任意の$\eta^{n}_i \in [p^{n}_{i-1},p^{n}_i]$を選び

$\xi^{n}_i:=\vec{x}(\eta^{n}_i)$

を、$C^{n}_i$上の力の代表点とする。

$W({\Delta'}^n,\{{\xi}^{n}_i\}_{i=1}^{n})

=\sum_{i=1}^{n}W_{i}({\Delta'}^n,{\xi}^{n}_i) $

$=\sum_{i=1}^{n}\vec{F}({\xi}^{n}_i)\cdot ({\vec{x}^n}_i-{\vec{x}^n}_{i-1})$

$=\sum_{i=1}^{n}\vec{F}(\vec{x}(\eta^{n}_i))\cdot (\vec{x}(p^{n}_i)-\vec{x}(p^{n}_{i-1}))$

が、パラメータの分割を細かくしていくと、

分割$\Delta$ や $\eta^{n}_i$の選び方に無関係な定数に収束することを示せばよい。

$p^{n}_i- p^{n}_{i-1}$が小さいので、微分の定義から

$\frac{\vec{x}(p^{n}_i)- \vec{x}(p^{n}_{i-1})}{p^{n}_i)- p^{n}_{i-1}}

\approx \frac{d\vec{x}}{dp} (p^{n}_{i-1})$

そこで、

$\vec{x}(p^{n}_i)- \vec{x}(p^{n}_{i-1})$

$\approx

\frac{d\vec{x}}{dp} (p^{n}_{i-1})(p^{n}_i)- p^{n}_{i-1})$

故に、

$W^{n}_i \approx \vec{F}(p^{n}_{i-1})\cdot \frac{d\vec{x}}{dp} (p^{n}_{i-1})(p^{n}_i)- p^{n}_{i-1})$

$=(\vec{F}\cdot\frac{d\vec{x}}{dp})(p^{n}_{i-1}) (p^{n}_i)- p^{n}_{i-1})$

力がパラメータ区間$[a,b]$の間に行う仕事$W^n$は、

$W^n=\sum_{i=1}^{n}W^{n}_i $

$\approx

\sum_{i=1}^{n}(\vec{F}\cdot \frac{d\vec{x}}{dp})((p^{n}_{i-1}) (p^{n}_i)- p^{n}_{i-1})$

この式は、nが大きくなるほど、等式に近くなる。

最後の項$\sum_{i=1}^{n}(\vec{F}\cdot\frac{d\vec{x}}{dp})((p^{n}_{i-1}) (p^{n}_i)- p^{n}_{i-1})$は、

$[a,b]$上で定義された連続な実数値関数

$f(p):=(\vec{F}\cdot\frac{d\vec{x}}{dp})(p)=\vec{F}(p)\cdot\frac{d\vec{x}}{dp}(p)$

の、パラメータ区間の分割$\Delta^{n}:=\{[p^{n}_{i-1},p^{n}_i]\mid i=1,2,3,,,n\}$に対応する

リーマン和である。

そこで、nを無限に大きくしていくと、最後の式は

$W:=\lim_{n\to \infty}W^n=\int_{a}^{b}f(p)dp

=\int_{a}^{b}(\vec{F}\cdot\frac{d\vec{x}}{dp})(p)$

$=\int_{a}^{b}\vec{F}(p)\cdot \frac{d\vec{x}}{dp}(p)dp$

に収束する(8章の8.3 積分に証明あり)。

(注)この証明は、

「この式は、nが大きくなるほど、等式に近くなる」

ことの証明がないので、不正確である。

きちんとした証明は、8章物理数学の8.3積分で与える。

仕事の単位

仕事の定義$W=\|\vec F\|\|\vec s\| \cos\theta$から、仕事の単位は、力の大きさ$\|\vec F\|$の単位と長さ$\|\vec s\|$の単位を掛けたものになる($ \cos\theta$ は無単位なので )。

MKSA単位系では、力の大きさの単位は$N$(ニュートン)、長さの単位は$m$(メートル)なので、仕事の単位は$Nm$ となる。

これを$J$(ジュール)と呼ぶ。$J=Nm$である。